Viele fragen sich, was Dyskalkulie bedeutet – und was Lernen durch Beziehung in diesem Zusammenhang meint.

Für mich zeigt sie sich in Momenten wie diesen:

„Möchte heute jemand seine Hausaufgabe an der Tafel präsentieren?“

Für manche klingt dieser Satz wie eine Einladung – für andere wie eine stille Bedrohung.

Ein Schüler mit Dyskalkulie hört diesen Satz und spürt, wie alles in ihm eng wird.

Er weiß, dass er sich eigentlich melden sollte – und möchte ja auch, denn mündliche Mitarbeit ist wichtig.

Doch die Angst zu versagen ist größer.

Beziehung ist kein Extra – sie ist die Grundlage

Kinder und Jugendliche lernen nur dann, wenn sie sich sicher fühlen. Beziehung ist die Basis, auf der jedes Lernen entsteht. Wer schon oft erlebt hat, dass etwas nicht klappt, braucht Menschen, die ihm zutrauen, dass es doch gelingen kann.

Gerade bei Dyskalkulie erleben Schüler häufig Unsicherheit, Scham und Rückzug.

Wenn sie spüren: „Ich darf Fehler machen. Ich werde verstanden. Ich darf meinen eigenen Weg gehen.“ – entsteht ein Raum, in dem Lernen wieder möglich wird.

In der Lerntherapie sehe ich immer wieder, wie sich Haltung verändert, sobald Vertrauen gewachsen ist.

Warum manche Kinder leise werden, wenn Lernen schwerfällt

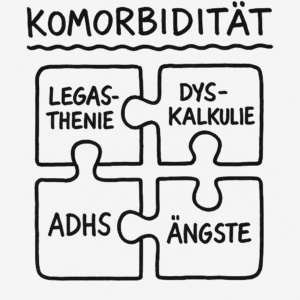

Dyskalkulie betrifft weit mehr als das Rechnen selbst.

Sie ist nicht nur eine Schwierigkeit im Umgang mit Zahlen, sondern ein Zusammenspiel kognitiver, emotionaler und sozialer Faktoren.

Studien zeigen, dass Rechenstörungen häufig mit weiteren Belastungen einhergehen – sogenannten komorbiden Störungen.

Dazu zählen Aufmerksamkeitsprobleme, depressive Symptome, körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen und vor allem internalisierende Symptome.

Diese Kinder ziehen sich oft zurück. Sie wirken ruhig, angepasst, freundlich – und genau das macht sie so schwer zu erkennen.

Während Kinder mit externalisierenden Symptomen (z. B. impulsives Verhalten) rasch auffallen, bleiben jene mit internalisierenden Symptomen meist unsichtbar.

Sie sagen selten, wenn sie etwas nicht verstehen, vermeiden Situationen, in denen sie sich zeigen müssten, und versuchen, durch Unauffälligkeit nicht negativ aufzufallen.

Forschungen zeigen, dass Schüler mit Dyskalkulie häufiger internalisierende Symptome entwickeln als Kinder mit anderen Lernstörungen (Pelletier et al., 2001).

Sie erleben Misserfolge leise, aber tief – oft begleitet von körperlichen Beschwerden, Ängstlichkeit oder Selbstzweifeln (DGKJ, 2018; Myschker & Stein, 2018).

Die stillen Kinder sehen – und verstehen

Für Lehrkräfte bedeutet das:

Die stillen Kinder sind nicht automatisch die, bei denen „alles passt“. Manchmal sind sie diejenigen, die am meisten Halt brauchen.

Wer genau hinschaut, erkennt kleine Signale: ein unsicherer Blick oder das Meiden von Blickkontakt, wenn Mathematik zur Sprache kommt.

Diese Kinder brauchen gezielte Zuwendung und aktive Einbindung – Momente, in denen sie merken:

„Ich werde gesehen, auch wenn ich leise bin.“

Manchmal genügt es, kurz ins Gespräch zu gehen, nachzufragen oder einfach Zeit zu schenken.

Fünf Minuten echte Aufmerksamkeit können mehr bewirken als eine ganze Unterrichtsstunde.

Denn Beziehung entsteht genau dort – in den kleinen Momenten, in denen sich jemand wirklich interessiert.

Lehrkräfte können hier entscheidend wirken, indem sie

- Rückzug nicht als Desinteresse deuten,

- Sicherheit schaffen, bevor Leistung erbracht werden soll,

- und bewusst Erfolgserlebnisse ermöglichen, die Selbstvertrauen stärken.

So entstehen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit – die wichtigste Gegenkraft zu Resignation.

Beziehung bedeutet in diesem Zusammenhang, die leisen Signale wahrzunehmen und das Kind aus der Unsichtbarkeit zurück in die Gemeinschaft zu holen.

Forschung bestätigt: Beziehung wirkt – und zwar stark

Dass „in Beziehung zueinander sein“ wichtig ist, lässt sich auch wissenschaftlich belegen.

John Hattie, Bildungsforscher und Autor der bekannten Meta-Analyse „Visible Learning“, hat über 800 internationale Studien ausgewertet.

Das Ergebnis: Die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler gehört zu den stärksten Einflussfaktoren für Lernerfolg – mit einer Effektstärke von rund d = 0.72.

Damit wirkt sie stärker als viele organisatorische oder methodische Maßnahmen.

Was wirklich zählt, sind Vertrauen, Wertschätzung und ein echtes Interesse am Schüler.

Wenn Schüler spüren, dass jemand an sie glaubt und ihnen etwas zutraut, verändert das ihr Lernverhalten – und ihr Selbstbild. Erst dann kann Lernen gelingen.

Freiwilligkeit braucht Vertrauen

„Möchte heute jemand seine Hausaufgabe präsentieren?“ – dieser Satz kann harmlos klingen, verändert aber die Atmosphäre im Raum.

Für viele ist er eine Einladung, für andere, besonders für jene mit Dyskalkulie, eine stille Bedrohung.

Ohne vorherige Absprache oder sicheren Rahmen wird Freiwilligkeit schnell zum Moment des Rückzugs.

Echte Freiwilligkeit entsteht erst, wenn Vertrauen da ist. Wenn eine Lehrkraft vorher sagt:

„Ich weiß, dass das für dich schwierig ist. Wollen wir gemeinsam eine kleine Aufgabe aussuchen, die du beim nächsten Mal vorstellen kannst?“

Dann wird aus Erwartung ein gemeinsamer Schritt. Und aus Unsicherheit entsteht Zutrauen.

Vertrauen braucht Zeit

Vertrauen wächst nicht über Nacht. Gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres – oder an einer neuen Schule – sind die ersten Wochen entscheidend.

Schüler beobachten sehr genau: Wie reagiert die Lehrkraft, wenn ich etwas nicht weiß? Darf ich mich irren, ohne mich zu schämen? Wird mein Bemühen gesehen, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt?

In dieser Phase wird gelegt, ob Mut oder Vorsicht das Lernen prägt. Wo Vertrauen entsteht, wächst der Mut, Neues auszuprobieren. Und manchmal gelingt dann, was zuvor unvorstellbar schien – vielleicht sogar, die eigene Hausaufgabe zu präsentieren – vielleicht sogar an der Tafel.

Aber nur, wenn die Rahmenbedingungen klar sind: Wenn Kinder wissen, dass sie Fehler machen dürfen, Unterstützung bekommen und niemand bloßgestellt wird. Dann kann aus Angst Neugier werden – und aus Zurückhaltung Beteiligung. Und das Beste, auch das Klassenklima und der Matheunterricht können sich positiv verändern, weil alle Schüler mitgedacht werden.

Lernen durch Beziehung, auch für Jugendliche noch wichtig

Manche glauben, mit 15 sollte ein Schüler das „einfach können“. Aber wer über Jahre Misserfolge erlebt hat, trägt oft das Bild in sich: „Mathe ist nichts für mich.“

Dieses Bild ändert sich nicht automatisch mit dem Alter – sondern erst, wenn neue Erfahrungen möglich werden: Vertrauen, Verständnis, kleine Erfolge,

Deshalb bleibt Beziehung zentral, auch in höheren Klassen. Sie ist der Boden, auf dem Motivation, Mut und Selbstvertrauen wieder wachsen.

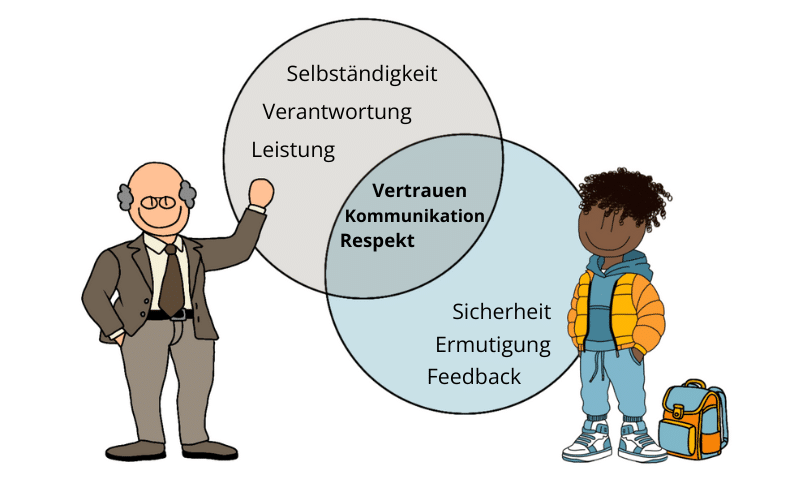

Wenn Erwartungen aufeinandertreffen

Manchmal prallen im Unterricht zwei Welten aufeinander:

Die Lehrkraft möchte Wissen vermitteln, Struktur geben und Leistungen bewerten.

Der Schüler hingegen braucht Ermutigung, Rückmeldung und Sicherheit, um lernen zu können.

Beide Seiten wünschen sich letztlich dasselbe – Vertrauen, Respekt und Kommunikation.

Erst dort, wo sich diese Bedürfnisse begegnen, kann echte Beziehung entstehen.

Und genau dort beginnt Lernen.

Was Lehrkräfte und Schüler tun können

Kleine Dinge können viel bewirken: ein kurzes Gespräch, gemeinsames Hinschauen und Zuhören.

So entsteht Vertrauen – Schritt für Schritt.

Wenn Kommunikation gelingt, kann Lernen durch Beziehung wachsen und Lernen wieder Freude machen. Folgende Dinge können hilfreich sein:

Für Lehrkräfte

- Schüler aktiv einbinden und ins Gespräch gehen

- Kleine, realistische Schritte vereinbaren

- Freiwilligkeit ermöglichen – mit Rückhalt

- Rückzug als Zeichen von Überforderung erkennen, nicht als Desinteresse

- pädagogischen Ermessenspielraum nutzen, es muss nicht erst eine Konferenz zum Nachteilsausgleich einberufen werden, schon kleine Maßnahmen können den Schüler entlasten, vor allem emotional

Für Schüler

- Um Unterstützung bitten, das ist mutig

- Mit jemanden sprechen, dem man vertraut oder innerschulische Angebote nutzen (Beratungslehrer) denn man muss nicht alles alleine schaffen, gemeinsam geht es leichter

Kleine Schritte, große Wirkung und vor allem Kommunikation

Lernen ist Beziehung. Ob im Klassenzimmer oder in der Lerntherapie – erst wenn Vertrauen wächst, kann Entwicklung geschehen.

Manchmal braucht es nur ein Gespräch, ein gemeinsames Hinschauen oder die Erlaubnis, etwas im eigenen Tempo zu tun. Dann geschieht, was wir eigentlich alle wollen: Lernen wird wieder lebendig und Vertrauen wird zur Grundlage von Erfolg.