Viele Schüler erleben sie, doch kaum jemand spricht offen darüber: Matheangst.

Doch was genau verbirgt sich hinter der Mathematikangst? In diesem Beitrag geht es nicht nur um die Definition dieses Begriffs, sondern ich beleuchte auch, warum es für Lehrkräfte und Eltern entscheidend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Oft bleibt Matheangst unbemerkt und das hat Konsequenzen. Du erfährst, wie du als Lehrkraft, aber auch als Eltern durch fundiertes Wissen unterstützen und präventiv handeln kannst.

Rechenschwäche und Komorbiditäten

Eine Rechenschwäche tritt oft zusammen mit anderen Störungen auf, auch Komorbiditäten genannt. Eltern und Lehrkräfte sollten sich bewusst sein, dass diese Störungen gemeinsam auftreten können, um angemessen darauf reagieren zu können. Neben Lese- und/oder Rechtschreibstörungen und Aufmerksamkeitsstörungen spielen dabei auch internalisierende Störungen eine entscheidende Rolle. Mathematikangst und depressive Symptome sind hierbei besonders bedeutsam.

Oft werden die Ängste gar nicht bemerkt

Eine Studie von Pelletier, Ahmad und Rourke aus dem Jahr 2001 kam zu dem Ergebnis, dass sich bei Schülern mit einer Rechenschwäche häufiger internalisierende Störungen zeigen. Dies zeigt sich u.a. durch eine erhöhte Ängstlichkeit, depressiven Symptomen, körperlichen Beschwerden oder auch darin, dass sich die Kinder in sich zurückziehen.

Schüler mit internalisierenden Symptomen fallen in der Schule weniger auf, da sie sich im Vergleich zu Schülern mit externalisierenden Symptomen, die die Klasse und die Lehrkraft in großem Ausmaß stören, eher leise und angepasster verhalten, Sie wirken damit unauffällig und werden weniger wahrgenommen, sodass ihre Bedürfnisse dadurch manchmal untergehen.

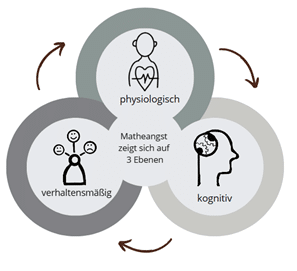

Was ist eine Mathematikangst und wie äußert sie sich?

Mathematikangst ist definiert als ein „Gefühl der Anspannung und negativen Emotionen in Verbindung mit Mathematik“ (Kucian, 2021). Eine Matheangst äußert sich körperlich besonders durch vermehrtes Schwitzen und Herzklopfen, hat aber auch Auswirkungen kognitiver Art. Das bedeutet, dass der Schüler gedanklich immer an die vor ihm liegende Matheaufgabe denkt. Für Schüler spielen diese von Angst geprägten Gedanken eine entscheidende Rolle, da sie sich nicht einfach unterdrücken lassen. Diese Gedanken beanspruchen Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisleistungen, was dazu führt, dass beim Lösen mathematischer Aufgaben weniger oder keine Ressourcen mehr zur Verfügung stehen.

Ein Teil des Arbeitsgedächtnisses wird während der Aufgabenbearbeitung durch die Angstreaktion blockiert. Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf das Angsterleben, wodurch das Kind sich Sorgen macht und sich stärker auf äußere Reize konzentriert, die es unter Druck setzen – wie das Ticken der Uhr oder die Blicke der Lehrkraft. Diese Ablenkungen stehlen Ressourcen, die das Kind eigentlich für die Bearbeitung der Aufgabe benötigt, wodurch das Lösen der Aufgabe erschwert wird.

Durch wiederholte mathematische Misserfolgserfahrungen verstärken sich die Symptome, die dazu führen können, dass der Schüler ein Vermeidungshalten zeigt und mathematischen Herausforderungen aus dem Weg geht. Daraus vergrößern sich die Lernrückstände, die Mathematikleistungen nehmen weiterhin ab und die emotionalen Belastungen zu. Die Matheangst steht somit in einem direkten Zusammenhang mit der Leistung im Fach Mathematik und insbesondere mit dem schnellen Abruf von mathematischen Fakten.

Matheangst – ein Randphänomen?

Bereits Zweitklässler können von Mathematikangst betroffen sein. Besonders stark ausgeprägt ist die Mathematikangst bei Kindern mit einer Rechenschwäche. Sie entwickeln doppelt so häufig eine Matheangst wie Kinder mit durchschnittlichen mathematischen Leistungen. Dabei sind Mädchen häufiger betroffen als Jungen. Insgesamt sind ungefähr ein Drittel aller Kinder von Matheangst betroffen.

Es ist nicht immer genau abzugrenzen, ob eine Rechen- bzw. Mathematikangst die Ursache oder Folge einer Lernstörung ist. Ängste im Fach Mathematik können sich generalisieren, insbesondere durch wiederkehrende Misserfolgserfahrungen, und sich außerdem auf andere Fächer übertragen. Umso wichtiger ist es, diese Ängste frühzeitig zu erkennen und Schüler individuell zu fördern.

Wie kann den Schülern geholfen werden

Mathematikangst kann für viele Kinder eine große Herausforderung sein, die sowohl ihre schulische Leistung als auch ihr Selbstvertrauen beeinträchtigt. Um diese Angst zu überwinden, ist es entscheidend, nicht nur an den mathematischen Fähigkeiten zu arbeiten, sondern auch die emotionalen Bedürfnisse der Schüler zu berücksichtigen. Lehrkräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie eine unterstützende und angstfreie Umgebung schaffen.

Was können Lehrkräfte tun

Die Rolle der Lehrkraft ist bei der Bewältigung von Mathematikangst entscheidend. Einfühlsame und motivierende Kommunikation ist besonders wichtig, um Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihre Schwierigkeiten überwinden können.

Gaidoschik zufolge ist die größte und wichtigste Unterstützung das „Eingehen auf die psychische Notlage des Kindes“ Wichtig ist es, dem Schüler zu vermitteln, dass er seine Schwierigkeiten bewältigen kann, und ihm zu verdeutlichen, dass die Ursache der Schwierigkeiten nicht bei ihm selbst liegt oder er mathematisch unbegabt sei.

Die beste Unterstützung für Schüler mit einer Rechenschwäche: Das Eingehen auf die psychische Notlage des Kindes (Gaidoschik)

Konkrete Maßnahmen für Lehrkräfte

- Hilfsmittel erlauben

Ermutige das Kind, Hilfsmittel wie Dienes Material, Finger oder Mengenbilder zu nutzen, solange es diese benötigt, und vermittle, dass dies in Ordnung ist - Angstfreie Lernumgebung schaffen

Vermeide stressauslösende Situationen wie das Rechnen an der Tafel, wenn das Kind sich dabei unwohl fühlt. Setze kleine, erreichbare Lernziele, um das Selbstvertrauen aufzubauen - Fehler positiv nutzen

Zeige, dass Fehler ein natürlicher Teil des Lernprozesses sind, und betone, was daraus gelernt werden kann - Gezieltes Feedback geben

Anerkenne Fortschritte und Anstrengungen, anstatt nur die Ergebnisse zu bewerten - Emotionale Unterstützung bieten

Zeige Geduld und Verständnis. Schaffe eine Atmosphäre, in der das Kind keine Angst hat, Fragen zu stellen oder Neues auszuprobieren

Eine empathische und unterstützende Haltung der Lehrkraft kann Mathematikangst reduzieren. Indem Lehrkräfte auf die emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen und positive Erfahrungen ermöglichen, stärken sie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Was können Eltern tun?

Eltern spielen eine entscheidende Rolle dabei, ihrem Kind die Angst vor Mathematik zu nehmen und eine positive Einstellung zu fördern.

Im BBC Podcast (Why does maths make me anxious?) brachte mich ein Kommentar ins Grübeln: Während das abendliche Vorlesen in vielen Familien eine feste Routine ist (bedtime reading), stellt sich die Frage, ob es auch so etwas wie eine „bedtime math“ geben könnte.

Es wird empfohlen, Mathematik stärker in den Alltag einzubinden und häufiger über Zahlen, Mengen und mathematische Zusammenhänge zu sprechen – etwa Dinge zu zählen oder spielerisch mit Zahlen umzugehen. Besonders wichtig ist es, dies ganz nebenbei und spielerisch in alltägliche Gespräche einzubauen.

„Informal math matters“

„Math is everywhere“

Hier sind einige einfache, aber wirkungsvolle Ansätze:

- Würfel- und Gesellschaftsspiele nutzen: Holt gerne eure Würfelspiele raus, diese fördern mathematische Fähigkeiten spielerisch und ohne Leistungsdruck. Spiele für mehr Mathefreude habe ich hier zusammengestellt.

- Mathematik im Alltag sichtbar machen: Zähle gemeinsam mit deinem Kind Treppenstufen, besprecht Mengen beim Kochen oder plant die Zeit für den nächsten Ausflug – so wird Mathematik greifbar und alltagsnah

- Positiv über Mathematik sprechen: Vermeide Sätze wie „Ich war auch nie gut in Mathe“ und betone stattdessen: „Du kannst alles lernen! Ich glaube an dich.“ Eine positive Haltung überträgt sich auf dein Kind

- Geduld und Ermutigung zeigen: Wenn dein Kind Schwierigkeiten hat, bleibe geduldig, höre aufmerksam zu und ermutige es, verschiedene Lösungswege auszuprobieren

Diese kleinen, aber effektiven Maßnahmen helfen, eine angstfreie Einstellung zu Mathematik zu entwickeln und die Freude am Lernen zu fördern.

Abonniere gerne meinen Newsletter und du bekommst regelmäßig Tipps zum entspannten Lernen.

Ja, ich freue mich drauf

Quellen:

- BBC Radio 4. (2023). Bringing Up Britain – Series 15: Why Does Maths Make Me Anxious? [Podcast]. BBC Sounds. zuletzt aufgerufen am 11.1.1025 Bringing Up Britain – Series 15 – Why Does Maths Make Me Anxious? – BBC Sounds

- Krinzinger, H., & Kaufmann, L. (2006). Rechenangst und Rechenleistung. Sprache · Stimme · Gehör, 30(04), 160–164. https://doi.org/10.1055/s-2006-951753

- Kucian, K. (2021). Mathematikangst, Prädiktion, Prävention und Entwicklung.

- Pelletier, P. M., Ahmad, S. A., & Rourke, B. P. (2001). Classification Rules for Basic Phonological Processing Disabilities and Nonverbal Learning Disabilities: Formulation and External Validity*. Child Neuropsychology, 7(2), 84–98. https://doi.org/10.1076/chin.7.2.84.3127

- Pixner, S., & Kaufmann, L. (2013). Prüfungsangst, Schulleistung und Lebensqualität bei Schülern. Lernen und Lernstörungen, 2(2), 111–124. https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000034

- Zuber, I., & Kucian, K. (2017). Prävalenz von Mathematikangst und Bezüge zu grundlegenden arithmetischen Fertigkeiten bei Primarschulkindern. Lernen und Lernstörungen, 6(4), 223–223. https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000195

Hallo Susanne,

sehr spannendes Thema!

Um ehrlich zu sein, habe ich vom Thema Matheangst noch nie etwas gehört.

Allgemein beobachte ich immer wieder, dass die Dyskalkulie noch deutlich stigmatisierter ist als z.B. die Legasthenie.

Danke, dass du das Thema so publik machst!

Viele Grüße,

Fabian

Danke für das liebe Feedback.

Hallo Susanne,

mein Tochter hat Matheangst seit der 8. Klasse (jetzt 10.) und es wird nicht besser. Ich freue mich auf Tipps für Eltern und Lehrkräfte.

Viele Grüße

Susanne