Frühgeborene und Schule – das ist eine besondere Herausforderung, wie das Beispiel von Emma zeigt. Emma kam viel zu früh zur Welt, in der 27. Schwangerschaftswoche, mit nur 800 Gramm. Viele Wochen verbrachte sie auf der Intensivstation und insgesamt 15 Wochen im Krankenhaus. Heute ist sie Schulkind. Ihr früher Start begleitet sie und ihre Familie bis heute – manchmal sichtbar, oft aber auch ganz leise im Hintergrund.

Ich bin selbst Mutter eines Extremfrühchens und arbeite heute als Lerntherapeutin. Immer wieder begleite ich Kinder wie Emma in der Schule und in der Lerntherapie, die zu früh geboren wurden. Sie brauchen oft mehr Struktur, mehr Unterstützung und einen besonders sensiblen Blick auf ihre Entwicklung. Dennoch ist jedes Frühchen einzigartig – es gibt keine Schablone, aber Wissen, das hilft.

Was bedeutet eigentlich „Frühchen“?

Frühchen nennt man Babys, die vor der 37. Schwangerschaftswoche (SSW) auf die Welt kommen. Man unterscheidet:

- Frühgeborene: 32.-36.ssw

- sehr frühe Frühchen: 28.-31.ssw

- Extremfrühchen: vor der 28.ssw

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland von 690.000 Geburten rund 53.137 Kinder (ca. 7,7 %) zu früh geboren. Davon waren etwa 43.500 zwischen der 32. und 36. SSW, 5.500 zwischen der 28. und 31. SSW und 4.151 Kinder kamen sogar vor der 28. SSW zur Welt – das sind die sogenannten Extremfrühgeborenen.

Warum kommt es zu Frühgeburten?

Die Gründe für eine Frühgeburt sind vielfältig und reichen von mütterlichen Ursachen (z. B. Infektionen, Plazentaprobleme, Schwangerschaftserkrankungen) über fetale Ursachen (z. B. Mehrlingsschwangerschaften, genetische Besonderheiten) bis hin zu Lebensumständen wie Stress, jungem oder höherem Alter der Mutter und kurzen Abständen zwischen Schwangerschaften.

Wie anders ist die Welt für ein Frühgeborenes?

Die Welt, in die ein Frühgeborenes hineingeboren wird, unterscheidet sich ganz gravierend von der geschützten Umgebung im Mutterleib. Im Fruchtwasser kann sich der Fetus frei bewegen, wird sanft von den Uteruswänden umgeben, und alle Sinneseindrücke sind gedämpft und konstant – die Temperatur beträgt etwa 37 Grad, Geräusche sind vorwiegend niederfrequent und vertraut, und der Geschmack des Fruchtwassers ist süßlich.

Für ein Frühgeborenes auf der Intensivstation hingegen ist die Umgebung oft überwältigend:

- Es muss sich gegen die Schwerkraft bewegen,

- ist durch Schläuche und medizinische Geräte in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und

- erlebt wechselnde Temperaturen sowie Luftströmungen.

- Die akustische Umgebung ist geprägt von hochfrequenten technischen Geräuschen und Alarmen, die das kindliche Gehör stark beanspruchen.

- Das Licht ist oft grell, und spezielle Therapien wie die Phototherapie setzen das Kind intensiven visuellen Reizen aus.

- Auch die Gerüche verändern sich radikal: Statt des süßlichen Fruchtwassers nimmt das Frühchen nun Desinfektionsmittel, Medikamente und andere fremde Düfte wahr.

Diese abrupten und vielfältigen Veränderungen in der sensorischen Umwelt können die neurologische und kognitive Entwicklung des Frühgeborenen beeinflussen und tragen mit dazu bei, dass sie ein erhöhtes Risiko für spätere Entwicklungsauffälligkeiten haben.

Was wissen wir – und was (noch) nicht?

Trotz medizinischer Fortschritte gibt es bis heute vergleichsweise wenige Langzeitstudien, die systematisch untersuchen, wie sich Frühgeborene im Laufe der Zeit entwickeln. Viele Studien enden im Vorschul- oder Grundschulalter. Für Eltern und Fachkräfte bedeutet das oft Unsicherheit: Was ist noch „normal“? Was ist noch eine Spätfolge – und was eine neue Herausforderung?

Umso wichtiger ist es, dass Erfahrungen und Wissen aus der Praxis ernst genommen und weitergegeben werden.

Langzeitfolgen: Risiko für Entwicklungs- und Lernschwierigkeiten

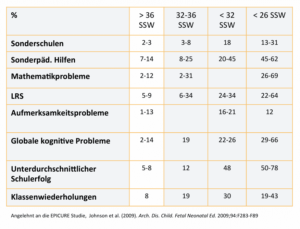

Nicht jede Frühgeburt zieht langfristige Probleme nach sich – aber das Risiko für bestimmte Entwicklungs- und Lernschwierigkeiten steigt mit dem Ausmaß der Frühgeburt deutlich an. Die folgende Grafik (angelehnt an die EPICURE-Studie, Johnson et al. 2009) zeigt sehr transparent, wie häufig verschiedene kognitive und schulische Probleme bei Kindern auftreten – je nachdem, wie früh sie geboren wurden:

Je früher ein Kind zur Welt kommt, desto höher ist das Risiko für:

- Mathematikprobleme (Rechenschwäche) Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS)

- Aufmerksamkeitsprobleme

- Globale kognitive Probleme

- Unterdurchschnittlichen Schulerfolg und Klassenwiederholungen

- Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder Sonderschulbesuch

Ob und in welchem Ausmaß kognitive Langzeitfolgen auftreten, hängt von vielen Faktoren ab. Neben dem neurobiologischen Reifegrad spielen auch frühe Schmerz- und Stresserfahrungen sowie die psychische Belastung der Eltern eine Rolle. Diese Einflüsse können sich auf die sensorische, motorische, kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes auswirken.

Emma in der Schule: Alltag mit unsichtbaren Stolpersteinen

Emma hat sich nach ihrem schweren Start gut entwickelt. Heute ist sie ein freundliches, neugieriges und wissbegieriges Schulkind. Auf den ersten Blick fällt kaum auf, dass sie ein Frühchen war – doch in ihrem Schulalltag begegnet sie Herausforderungen, die nicht sofort sichtbar sind.

Manchmal wirkt Emma verträumt oder schweift mit den Gedanken ab. Besonders bei neuen oder komplexen Aufgaben hat sie Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Wenn die Anforderungen nicht in kleine, überschaubare Schritte gegliedert sind, fühlt sie sich schnell überfordert. Struktur, klare Abläufe und regelmäßige Wiederholungen geben ihr Sicherheit und helfen ihr, mitzuhalten.

Auch ihre Konzentration ist nicht immer stabil: Nach intensiven Phasen braucht sie Pausen. In Absprache mit ihrer Lehrkraft zieht sie sich dann in die Leseecke zurück, um kurz zur Ruhe zu kommen.

Ein weiteres Beispiel: Beim Vorlesen kann Emma gut zuhören und dem Inhalt folgen. Beim freien Schreiben jedoch fällt es ihr schwer, ihre Gedanken zu ordnen und in einen roten Faden zu bringen. In Gruppenarbeiten wirkt sie oft zurückhaltend – nicht, weil sie kein Interesse hätte, sondern weil sie mehr Zeit braucht, um sich einzubringen.

Dabei wurde bereits sorgfältig geprüft, ob bei Emma eine Aufmerksamkeitsstörung (ADS) oder eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) vorliegt – beides trifft nicht zu. Sie ist kognitiv normal entwickelt, nur ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit ist leicht reduziert, so dass sie einfach mehr Zeit benötigt, um Informationen zu verarbeiten und Aufgaben zu bewältigen. Ihre Lehrerin beschreibt sie als ruhiges Kind, das selten stört, aber gelegentlich „abtaucht“. Klare Arbeitsanweisungen, wiederkehrende Rituale und kurze Pausen helfen Emma, im Klassenzimmer Fuß zu fassen – auch wenn ihre Bedürfnisse nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind.

Unterstützungsmöglichkeiten für Frühgeborene in der Schule

Oft wird das Thema Frühgeburt in der Schule gar nicht mehr thematisiert. Für viele erscheint es „weit weg“ und als Eltern glaubt man häufig, das „hätte sich verwachsen“. Doch gerade die Schule stellt neue Anforderungen, bei denen die Folgen einer Frühgeburt wieder sichtbar werden können. Lehrkräfte können mit gezielten Maßnahmen viel bewirken:

- Struktur geben: Kürzere, klar begrenzte Arbeitsphasen, kleinschrittige Aufgabenstellungen und visuelle Planungs- und Ablaufhilfen (wie Strukturierungshilfen, Checklisten) helfen frühgeborenen Kindern, den Überblick zu behalten

- Materialien anpassen: Vorstrukturierte Arbeitsblätter und eine Textreduktion können hilfreich sein

- Unterstützung: Einige Frühgeborenen kann eine Schulbegleitung eine wunderbare Unterstützung sein

- Emotionale Stärkung; eine Stärkung des Selbstwertgefühls durch positives Feedback und das Sichtbar machen von kleinen Erfolgserlebnissen

- Körperliche Belastung verringern: Alternative Lösungen zum schweren Schulranzen, bewusste Pausen und Ruhebereiche helfen, all das kann helfen eine Überforderung zu vermeiden

Die Fähigkeit zur Selbstregulation – also zum Umgang mit innerer Unruhe, Müdigkeit oder Frustration – entwickelt sich bei frühgeborenen Kindern oft verzögert. Auch Schlafstörungen, emotionale Übererregbarkeit oder ein niedriges Selbstwertgefühl können über Jahre hinweg bestehen bleiben. Es braucht daher einen verständnisvollen, achtsamen Blick und ein unterstützendes Schulumfeld.

Besonders hilfreich: Im frei zugänglichen Fachartikel von Elvert et al. (2020) findet sich eine Tabelle mit weiteren konkreten Maßnahmen für Lehrkräfte, die den Schulalltag für frühgeborene Kinder erleichtern können.

Nicht immer eine Diagnose – oft sind es feine Nuancen

Wichtig zu wissen: Nicht immer steckt hinter den Auffälligkeiten eine eindeutige Diagnose wie AD(H)S oder eine Lernstörung. Bei vielen frühgeborenen Kindern sind es eher feine Nuancen – sie sind etwas langsamer, brauchen häufiger Pausen, reagieren empfindlicher auf Stress oder haben Schwierigkeiten in der Selbstregulation. Weil diese Besonderheiten oft nicht als „Störung“ gelten, erhalten betroffene Frühgeborene in der Schule manchmal nicht die Unterstützung, die sie eigentlich bräuchten.

Nachsorge – und warum sie so wichtig ist

Mit 24 Monaten erhalten sehr kleine Frühgeborene in Deutschland eine verpflichtende Nachuntersuchung mit einem umfassenden Entwicklungstest. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt für extrem kleine Frühgeborene (unter 1000 g) eine strukturierte Nachsorge bis ins Vorschulalter, mit wichtigen Untersuchungen im Alter von 3 und 5 Jahren. Gerade die 5-Jahres-Untersuchung vor der Einschulung ist entscheidend, um kognitive, sprachliche und sozial-emotionale Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und gezielte Förderung einzuleiten. Eine konsequente und flächendeckende Umsetzung dieser Nachsorge wäre wünschenswert – damit kein Kind mit unsichtbaren Stolpersteinen allein gelassen wird und alle Frühgeborenen die Unterstützung erhalten, die sie für einen guten Start in die Schule brauchen.

Fazit: Wissen macht den Unterschied

Frühgeborene wie Emma zeigen, wie viel Entwicklungspotenzial in Kindern steckt, auch wenn der Start ins Leben schwierig war. Viele ihrer Herausforderungen sind fein und werden im Schulalltag leicht übersehen. Es braucht mehr Bewusstsein, gezielte Nachsorge und individuelle Unterstützung – nicht nur bei klarer Diagnose, sondern auch bei kleinen, aber bedeutsamen Unterschieden. So können wir dazu beitragen, dass jedes Kind die Chance bekommt, sein Potenzial zu entfalten.

Interessiert an Infos rund um LRS, Rechenschwäche, ADHS, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Immer sonntags in deinem Postfach

Zum Newsletter

Weiterführende Informationen zum Thema Frühgeborene und Schule

- Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V. (o.J.). Schule und Frühgeborene – Broschüren und Infomaterialien, z.B. Broschüre: Frühgeborene in der Grundschule und das Buch Frühgeborene und Schule, ermutigt oder ausgebremst hier geht’s zum kostenlosen Download

- CORDIS. (2009, Oktober 21). Study highlights learning difficulties in children born extremely prematurely. https://cordis.europa.eu/article/id/30645-study-highlights-learning-difficulties-in-children-born-extremely-prematurely

- Elvert, L., et al. (2020). Frühgeburtlichkeit und langfristige Folgen bis ins Schulalter. Frühförderung interdisziplinär, 30(1), 10–15.

- Hoppen, T. (2016). Alterskorrektur Frühgeborener bei der Intelligenzbeurteilung beachten. Pädiatrie, 28, 13. https://doi.org/10.1007/s15014-016-0803-y

- Hüning, B. M., & Jäkel, J. (2021). Frühgeburtlichkeit und langfristige Folgen bis ins Schulalter: Implikationen für die Nachsorge und Schule. Kindheit und Entwicklung, 30(1), 37–50. https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000326

- S2k-Leitlinie „Sozialpädiatrische Nachsorge extrem unreifer Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm“, AWMF-Registernummer 071-013, Stand 2018. Verfügbar unter https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/071-013

One Comment